はじめに:建設業を取り巻く「人手不足」と「生産性低下」の現実

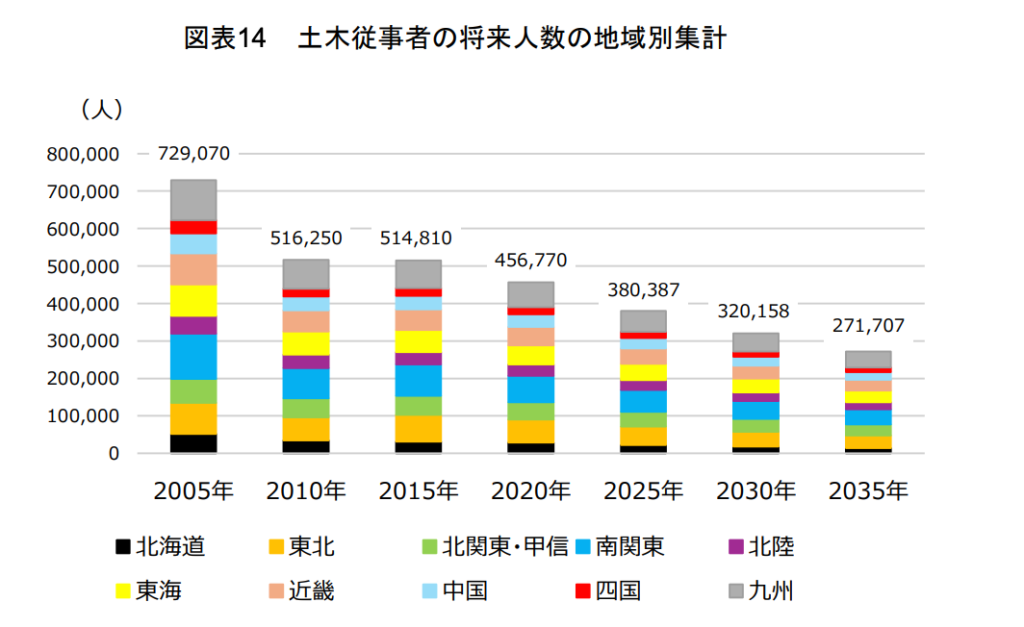

現在の日本は人手不足という社会課題に直面していますが、特に建設業界は深刻な人手不足に直面しています。例えばRICE一般財団法人建設経済研究所の調査によると、土木従事者は2035年には2005年比で約40%の減少が見込まれます。さらに、働き方改革や時間外労働規制の影響もあり、現場では「納期短縮・品質確保・コスト抑制」を同時に達成しなければならないという状況が続いています。

出典:建設経済レポート(RICE一般財団法人建設経済研究所)

https://www.rice.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/77-3-9.pdf

こうした構造的な課題を解決する制度として注目を集めているのが、「中小企業省力化投資補助金(一般型)」です。

この補助金は、中小企業がAI・IoT・ロボットなどの先端技術を活用して、省力化・自動化を進める際に活用できる国の支援制度であり、特に建設業界では「現場のデジタル化」や「属人業務の標準化」を推進するうえで強力な後押しとなっています。

第1章 省力化補助金〈一般型〉とは?〜現場に合わせたオーダーメイド型の支援〜

省力化補助金は、従来の「カタログ型(既製品導入)」とは異なり、自社の課題に合わせてカスタマイズされたシステムや設備を導入できるのが大きな特徴です。

建設業においては、測量・出来形管理・原価管理・安全管理・事務作業の自動化など、幅広い領域での応用が可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助上限額 | 最大1億円 |

| 補助率 | 最大2/3 |

| 対象経費 | 機械装置費、システム構築費、運搬費、専門家経費、クラウド利用料など |

| 主な要件 | 労働生産性+4%以上、給与総額+2%以上、事業場内最低賃金+30円(年平均) |

特に「一般型」では、AI・IoT機器を連携させた“オーダーメイドの省力化設計”が評価のポイントになります。

単なる機器購入ではなく、「業務全体の再設計」まで含めて投資計画を立てることが重要です。

第2章 成功事例から見る建設業の省力化2選

補助金の概要だけでは、実際にどのように活かせるのかイメージが湧きにくいかもしれません。

そこで次に、実際にこの補助金を活用して現場を大きく変えた建設会社の当社支援事例を紹介します。現場のアナログ作業をデジタルに変え、社員の働き方や利益構造まで進化させたリアルな取組です。

事例①:総合土木工事業:ICT施工による測量自動化と生産性改革

〜年間約1.2万時間削減・労働生産性+約12%を実現した省力化投資〜

同社は、造成工事や下水・水道・河川工事を中心に手がける総合土木業者です。

設計・施工・管理を一貫して行う「ワンストップ体制」により、適正価格と高品質を両立してきました。

しかし、近年では公共・民間工事ともにICT施工対応が必須条件となり、既存設備では受注機会を逸していました。

また、測量業務が「施工班」「管理班」に分断され、二重管理が発生していたほか、熟練者への依存が強く、若手育成の遅れも顕著でした。

■ 課題と背景

- ICT施工未対応により、大手案件や公共工事での入札機会を逃失

- 測量作業は「3名×4時間」体制で非効率

- 情報共有に時間を要し、再測量・手戻りが頻発

- 若手定着率の低下・教育コスト増大による人材確保の難化

このままでは人手不足と競争力低下の悪循環に陥ることから、同社は「省力化+デジタル化」を同時に推進しました。

■ 省力化投資の内容

本補助事業では、測量〜施工〜出来形確認までを行う最新設備を備えた各種機器を導入し、それをデジタル管理する仕組みを構築。

| 導入設備 | 機能・役割 |

|---|---|

| ICT重機(新車) | 自動制御・干渉防止・深度自動停止など安全支援機能 |

| 新型測量機 | 衛星測位による高精度位置計測(センチ単位) |

| 高精度スキャナ | 歩行型スキャンで現況・出来形を迅速計測 |

複数機器を連携させることで、測量データをリアルタイムで建機操作画面に表示・制御できるようカスタマイズ。

これにより、従来分断されていた「測る・作る・確認する」工程を完全デジタル化しました。

■ 効果と成果

導入後、作業効率は飛躍的に改善しました。

従来「3名×4時間」かかっていた測量業務は、「1名×0.5時間」で完了。

1日あたり約48時間、年間で約12,000時間の削減を達成しました。

また、測量精度は従来比約200%に向上し、再測量がほぼ不要となりました。

結果として、工数削減・手戻り防止による生産性の向上、工期も大幅短縮。省力化による余剰人員を営業・教育へ再配置することで、事業全体の生産性を底上げしました。

| 項目 | 事業実施前 | 事業実施後 | 改善効果 |

|---|---|---|---|

| 測量・出来形確認 | 3名×4時間 | 1名×0.5時間 | ▲48時間/日 |

| 年間作業工数 | 約18,000時間 | 約6,000時間 | ▲12,000時間 |

| 測量精度 | 通常精度 | 約2倍 | 品質安定化 |

| 再測量回数 | 多発 | ほぼ解消 | 手戻りゼロ |

| 投資回収期間 | ― | 約0.2年 | 約2〜3か月で回収 |

■ 組織・業務への波及効果

- 組織面:測量・管理部門の統合により、7名を高付加価値業務に転換

- 業務面:主要6工程の作業時間を67%削減し、標準化を達成

- 顧客面:3Dデータ報告で納期を33%短縮し、顧客満足度向上

- 財務面:営業利益率約+4pt、売上総利益率約+3pt改善

- 環境面:重機稼働時間短縮で燃料消費・CO₂排出を抑制

■ 成果ハイライト

| 指標 | 事業前 | 事業後 | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 年間削減工数 | ― | 約12,000時間削減/年間 | ▲67% |

| 労働生産性 | 一人当たり約1,500万円/年間 | 一人当たり約2,000万円/年間 | +約35% |

| 営業利益 | 約9,000万円台 | 約1億4,000万円台 | +約50% |

| 投資回収期間 | ― | 約0.2年(2.5か月) | ー |

この事例は、単なる設備導入ではなく、「現場改革×人材育成×経営強化」を同時に進めた点が特徴です。

デジタル化で削減された工数を「営業活動」「若手教育」「採用強化」へ再投資することで、事業拡大・生産性向上・雇用維持という三拍子を実現しました。

この事例は、省力化補助金を単なる資金調達ではなく、経営変革の起爆剤として使い切った好例です。

事例②:住宅基礎工事業:住宅基礎工事と外構工事を一体で省力化

〜年間9,300時間削減・労働生産性7.3%成長を実現したデジタル施工モデル〜

次にご紹介するのは住宅基礎工事および外構工事を手掛ける会社です。

当社は、地域の住宅メーカーと連携し、戸建住宅の新築基礎を中心に施工を行ってきた企業です。 同社はこれまで、高い技術力を武器に「安全で精度の高い施工」を強みとしてきましたが、作業の多くが手作業であり、労働集約的な業務構造が生産性のボトルネックとなっていました。加えて、若手人材の確保が難しく、ベテラン職人に依存する形で現場が回る属人化体制が課題となっていました。

■ 現状の課題と省力化の目的

同社の主要業務である住宅基礎工事では、「測量→根狩り・地業→鉄筋工事→型枠工事」といった一連の工程をほぼ手作業で実施しており、

1工事あたり約83時間を要していました。作業精度は職人の経験に依存しており、熟練工が退職すると施工品質が不安定になるリスクも存在していました。

また、外構工事分野には設計・デザイン対応力を有していながら、人員が現場に集中しており営業展開が進まない状況でした。

このような構造的課題に対し、「工事の抜本的省力化」と「営業部門の新設」という2本柱で経営改革を図りました。

特に、住宅基礎工事の全工程をデジタル化し、人的リソースを創出することで外構工事の直接営業へ転換する戦略を採用しています。

■ 導入した省力化設備とその特徴

本事業では、省力化補助金〈一般型〉を活用し、各工程の自動化・高精度化を実現する複数の最新設備を導入。単一機器ではなく、複数機材をデータ連携させた独自の作業フロー(オーダーメイド施工)を構築した点が特徴です。

| 導入設備 | 主な役割 | 効果の概要 |

|---|---|---|

| 最新建設重機(2台) | 掘削・地業の自動化/アーム角度自動制御 | 作業効率を大幅に向上、操作熟練度の差を吸収 |

| 最新測量機 | 高低差・基準点を自動測定し精度向上 | 目視測量からの脱却、測量時間を半減 |

| 自動施工機器(2台) | 転圧作業の自動・均一化 | 手作業を置換、舗装品質が安定 |

| 最新施工装置 | 鉄筋結束・型枠組立を半自動化 | 省力化+安全性の向上 |

これらの設備を連動させることで、「測量データをショベルに反映」「鉄筋・型枠工程まで設計値を共有」といった一貫したデジタル管理体制を実現。

これにより、工事単位での作業効率化を可能としました。

■ 導入前後の比較と成果

| 指標 | 導入前 | 導入後 | 改善効果 |

|---|---|---|---|

| 作業時間/件 | 83時間 | 21時間 | ▲62時間(▲75%) |

| 年間施工件数 | 約150件 | 同左 | 年間9,300時間の削減(3.6人相当) |

| 工期 | 7〜10日 | 約3日 | ▲60〜70%短縮 |

| 省力化指数 | ― | 0.75 | 高い省力化効果を実現 |

この省力化により、年間9,300時間(3.6人分)もの余力が創出されました。

そのうち2名を外構工事の営業人材に転換し、残りの時間を増加する受注案件の施工対応に活用。

これにより、現場負荷を維持しつつ、新規事業(外構直販事業)の立ち上げに成功しました。

■ 売上・生産性への波及効果

設備投資は総額で約1,900万円(補助率2/3)でしたが、投資回収期間はわずか0.4年(約5か月)。

既存の住宅基礎工事は横ばいで推移する一方、外構工事分野では営業体制の新設により大きな成長を見込みます。

労働生産性の年平均成長率は7.38%、給与支給総額も年平均6%増と、賃上げ要件を大幅に上回る成果を想定しています。

また、外構工事単価を平均80万円に設定し、4年後には年間150件の受注を目標に掲げています。

■ 波及効果と競争優位性

省力化効果によって余剰人材を営業へ再配置したことで、当社はエンドユーザーへの直接提案型ビジネスに進出。設計・デザイン力を活かした外構提案により、従来の下請構造から脱却し、利益率を大幅に改善しました。

さらに、地域資材業者との連携により発注量も増加し、地域経済への波及効果も創出しています。

同社の取組は、省力化を単なる「時短」ではなく、「新たな事業価値創出」に転換した好例といえます。

■ 成果まとめ

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 対象業種 | 住宅基礎工事・外構工事 |

| 省力化内容 | 各工程のデジタル化・最新設備導入・作業連携自動化 |

| 年間削減時間 | 約9,300時間(3.6人分) |

| 効果指数 | 省力化指数0.75 |

| 営業転換 | 2名を営業職へ配置換え/直販モデル化 |

| 工期短縮 | 10日 → 3日(▲70%) |

| 労働生産性 | 年平均+7.38%成長 |

| 給与支給総額 | 年平均+6%増加 |

| 投資回収期間 | 約0.4年(約5か月) |

| 補助金活用額 | 約1,300万円(補助率2/3) |

■ 総括:省力化を新市場開拓へつなげた建設DXの好例

本事例は、「現場省力化」から「営業強化」へという発想転換により、経営構造を刷新した代表的な成功例です。

省力化によって得られたリソースを単にコスト削減に充てるのではなく、外構工事という高付加価値事業の創出に振り向けました。

結果として、労働生産性・給与・雇用のすべてを向上させる事に成功しました。

お気軽にご相談ください

各種補助金についてのご相談をLINE又はお問い合わせフォームからお受けしています。

公式LINEアカウントの登録特典もご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。

第3章 建設業で省力化補助金を成功させる3つのポイント

省力化補助金〈一般型〉は「設備購入の助成」ではなく、業務そのものを作り替える投資です。第1章の制度要件(最大1億円・最大2/3、対象経費・生産性/賃上げ要件)と、第2章の実例(年間約12,000時間/約9,300時間の削減など)を踏まえ、採択と成果創出を両立させる実務ポイントを整理します。

3-1 「工程単位」ではなく「業務体系単位」で設計する

現場の一部分だけを省力化しても、前後工程との待ちや二度手間が残れば、全体の効果は最大限発揮されません。測量→施工→出来形確認(事例①)や、「測量→根狩り・地業→鉄筋工事→型枠工事」(事例②)のように、一連の流れを一体設計することが肝心です。

文章ポイント

- どの工程のなんの課題が解決される取り組みなのかを分析しているか

- 本補助金によって省力化する工程、作業が審査員に伝わりやすく記載されているか(業界用語などを使用すると伝わりずらい場合あり)

- 省力化指数の根拠は妥当か

- 省力化による効果をできる限り精緻で予測しているか

- 省力化にとどまらず、に会社全体にシナジーや成果をもたらす取組みとなっているか

実務チェックリスト

- 対象範囲を「前工程〜後工程」まで含めて定義したか

- 人の移動・紙→デジタルの変換・再入力の見えない作業を棚卸したか

- ボトルネックがどの工程にあるか分析したか

業務や作業を分析する際に整理する簡易的な表を例として下記します。

◯簡易棚卸し表

| 対象フロー | 主要作業 | 解消手段 | 成果指標(例) |

|---|---|---|---|

| 測量→施工→出来形 | 紙図面・口頭指示 | データ連携・機器連動 | 1件当たり▲62時間、再測量ゼロ |

| 測量→鉄筋→型枠 | 目視・経験依存 | 高精度計測+標準手順 | 工期10日→3日 |

3-2 創出人材の「再配置計画」を数字で語る

削減時間をどこに再投資するかが、採択と実効性を分けます。第2章では、営業(直販化)・教育(技能継承)・品質/安全に再配置し、売上拡大・利益率改善・生産性向上までつなげました。以下に再配置のプラン例を記載します。

◯再配置プラン(例)

| 創出時間の源泉 | 年間創出 | 再配置先 | 再配置する人員数 | KPI(四半期) | 期待効果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 測量〜出来形の統合(事例①) | 約12,000時 | 営業・教育 | 3人 | 新規アポ+40件、育成時間+200h | 受注率+5pt、離職率▲ |

| 住宅基礎の全工程短縮(事例②) | 約9,300時間 | 直販外構・品質 | 2人 | 直販受注+30件、手戻り▲30% | 売上+、粗利率+ |

このように、自社の現場を丁寧に分析し、どの工程や作業がボトルネックになっているのかを特定したうえで、「ありたい姿(理想の業務体制)」から逆算して主要な課題を明確化することが重要です。次にその課題を解決するために必要な取組や仕組みの改善策を検討し、もし機器導入によって課題が解消できる場合は、導入機器の選定と、省力化によって創出されるリソース(人・時間)の再配置先まで戦略的に設計します。

つまり、補助金の計画は単なる「機械の購入計画」ではなく、自社の業務設計と人材戦略を踏まえた経営デザインとして構築することが成功の鍵となります。

まとめ:補助金を変革資金として活かす

省力化補助金〈一般型〉は、単なる「設備購入支援」ではありません。

それは、建設業の現場改革・デジタル化・人材再配置を同時に実現するための「変革投資制度」です。

今回紹介した2つの事例に共通するのは、「人手不足」をきっかけとして捉え、「業務設計そのものを変える」視点で取り組んでいる点です。

省力化機械の導入はゴールではなく、人と技術が協働する新しい建設現場をつくるための手段であり、事業成長のきっかけであるとも捉えられます。

また当社は資金調達の支援を行っており、補助金申請のサポートだけでなく、ヒアリング・計画立案・貴社にあう補助金の提案・金融機関からの借入支援・採択後フォローまでトータルで支援しています。「自社の現場にも合う省力化の形を考えてみたい」、「補助金を使って効率化や人材活用を進めたい」そんな事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。

LINE公式アカウント始めました

WellFlagsではLINE公式アカウントで補助金情報、各種制度の発信を行っています! 登録特典もありますので、ぜひこちらからお友達登録をお願いします!

本日はものづくり補助金について最新情報をまとめました。

各種補助金についてのお問い合わせは上記LINEやお問い合わせフォームからお願いします!

それでは次回の記事もお楽しみにしていてください!

早稲田大学卒業後、大手総合商社に勤務し、

企業成長と多様な働き方の両立を支援する株式会社WellFlagsを設立

ものづくり補助金やIT補助金等の補助金申請代行の専門家として、各種補助金のコンサルタント、申請代行を実施

高い採択率を誇る補助金申請プロサポートの代表コンサルタントとしても活動中